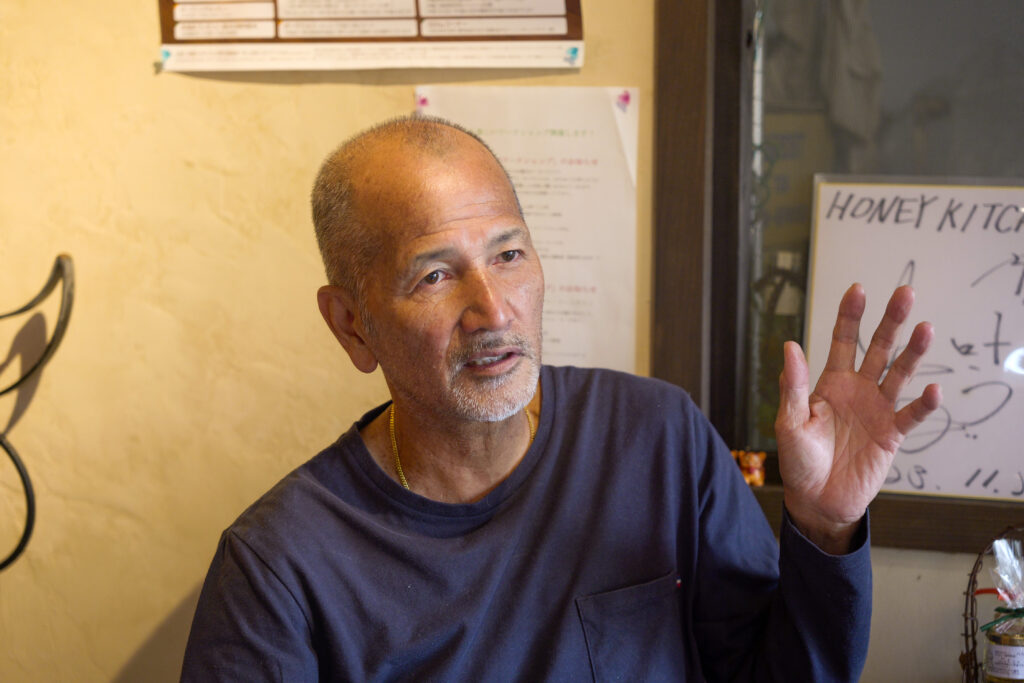

南城市にはふたつの顔をもつ女性がいる。

東北から移住してきたという鈴木啓子さんには、フラダンスとMC(司会)というふたつの顔がある。

踊りと司会、一見すると何の関わりもなさそうなものであるが、

そこには「土地への敬意」が込められていた。

フラダンスとの出会い

小さなころから踊りが好きで、ヒップホップやエアロビクスなどを経験していた鈴木さん。

新婚旅行で行ったハワイで衝撃的な出会いがあった。

宿泊先のホテルでのショー。プロのダンサーが踊るステージをぼんやり眺めていた時だ。

舞台に上がったのは、ミュージシャンに誘われた観客の一人。

Tシャツにデニムスカートという、ラフな格好の女性だった。

彼女が踊り出した瞬間、空気が変わった。

着飾らずとも、こんなに祈りや感情を伝えられるんだと興味が湧き、帰国後すぐに教室に通いはじめる。

そこからフラダンスの歴史や歌の意味などをひたすらに身体に取り込んでいった。

歴史や背景を知ること

鈴木さんの師匠はハワイ島の出身。

フラダンスは家元によって踊り方が全く異なり、同じ曲でもステップなどが違ってくる。

フラはただの踊りではない、と鈴木さんは話す。

「フラダンスの踊りは”手話”。文字を持たなかった古代ハワイ人が、ハンドモーションで天気や感情を伝えていたのが始まり。歌にもちゃんと意味が込められているからそれを踊りで表現する」

と楽しそうに話す。

手の角度一つで「小さな波」か「大波」かの意味が変わり、花や雨の情景まで表せる。

フラは言葉そのものなのだ。

曲に込められた意味や背景にある先人たちの文化を理解し、内側から表現することを

最も大切にしている。「踊ればいいってもんじゃない」と語るまなざしには、

ハワイ文化への深い敬意が根底にある。

コロナ禍以前は、年に1回は師匠とハワイへ渡り、直接レッスンを受けていたという。

内側から湧き出る表現を

仙台では教室を開いていた鈴木さんだが、

現在は、生徒を持ちチームで舞台に立つのではなく“ソロ”として活動している。

「南城市に来てまだ1年程度で地域との関係性もこれから。教室で生徒を持ったとしても、

いざイベントなどで”一緒に踊る”となったときに、フラに対する心がバラバラになってしまうかもしれない」

踊るという行為は、”単なる振り付け”以上の意味を持っているからこそ、そう考えている。

もちろん運動不足解消などで習っている方も、それはそれで尊重しています、とニコっと笑う。

やるからには、フラダンスの本質を大切にしたい。

今後、「同じようなパワーを持つ人が出てきたら、教えるかもしれない」と話す鈴木さん。

本当に好きだからこそ、フラダンスに対してのリスペクトと信念を感じる。

沖縄はチャレンジできる場所

沖縄に来てから、もう一つの顔、「MC」の仕事も再開した。

話を聞くと、もともと父がテレビ局に勤めていた影響で、学生時代から

結婚式やイベントの司会をしていた、とのこと。

南城市に暮らし始めてからは、不思議と人との縁が自然につながっていき、活動に繋がっている。

狂っていた歯車が、カチリと音を立てて噛み合った瞬間を何度も感じたそう。

東北に住んでいた頃は、場所を人に提供するということがなかなか多くなかった。

「仙台では季節が限られ、外で披露する機会も少なかったが、沖縄は一年中、表現の場に満ちている。」

鈴木さんは移住者として、何かを表現できる場を多く感じているらしい。

だからこそ、この土地の文化に対しても「敬意」を持ちたいと思うようになった。

踊る時は曲や文化、MCの際は出演者へ。

だからこそ、移住した南城市という地の歴史や文化にも、きちんと向き合いたい。

南城市を盛り上げる仕掛け人として

ソロダンサー、MCとして、そして他にもマルシェの開催やワークショップなど、

幅広く意欲的に多くの人と出会い、活動している鈴木さん。

今後について伺うと、

南城市には良い施設があるのに、地域に十分活かされていない現状を変えたい。と話す。

「南城市で開催されるから行こうよ」――そう言われるようなイベントを、この街から生み出したい。

ミュージシャンやパフォーマーが交流し、舞台とブースでコラボするフェスティバルの構想を話してくれた。

知って、敬意を持って、自分の中で昇華し表現へと変える。踊りも、MCも。

“土地への敬意を持つ”それが、鈴木さんの活動の深さを感じさせる核なのかもしれない。