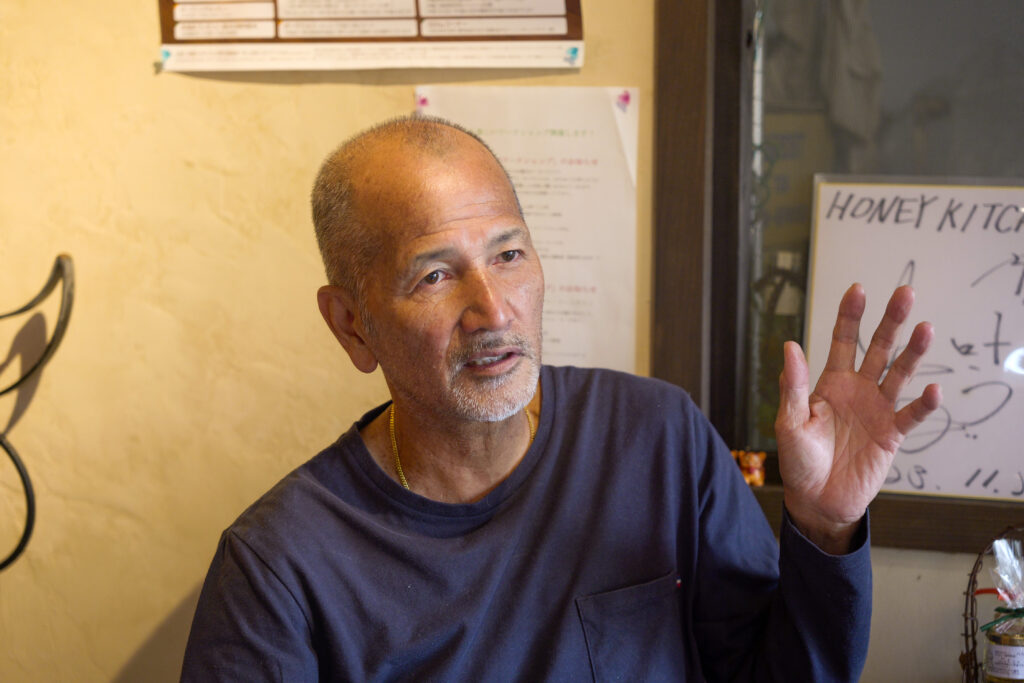

カフェのようでもあり、小さな図書館のようでもある素敵な一軒の家。

どこを切り取っても整っていて、絵画や植物などのあしらいが心地よい空気を漂わせている。

この空間を手がけたのは、家づくり・整理収納アドバイザーの玉城さん。

整理収納アドバイザーとは

あまり聞き馴染みがない「整理収納アドバイザー」という言葉。

活動内容は、講師の自宅を見学しながら学べる整理収納のワークショップ、依頼者の自宅で行う整理収納の

出張サービス、そして企業やイベントなどといった外部でのワークショップやセミナー講師まで。

「片付けって、ただ”モノ”をしまうことだと思われがちですが、“生き方”そのものなんです」

そんな風に語る玉城さんの活動には、人々が自由に使える時間を大切にし、

より幸せで効率的な暮らしを実現するための「仕組みづくり」を提案することにある。

「生きる力」を育てるもの

片付けへの想いの原点は、保育士・幼稚園教諭としての日々にある。

子どもたちの成長を支える環境を整えることは、保育士の大切な仕事のひとつ。

「1歳や2歳の子でも、“どこに何があるか”がわかるようにしてあげれば、自分で片付けられるんです。

先生が『こっちだよ』と言わなくても、子ども自身が動ける。そんな環境づくりが、子どもの自立を支えるんです」

玉城さんの家には、手書きイラストでの目印シールなど、家族の「できる」を支える工夫で満たされていた。

「どこにあるの?」と聞いて誰かの時間を奪わずに、自分のものを自分で戻せるように。迷わず手に取れるように。

自身の子どもたちを育てるときも、「最後までやり遂げること」「片付けを通して信頼を得ること」――

そうした姿勢を日常の中で伝えてきたという。

時間は、命の時間。

玉城さんの考え方の根底には、一冊の本があり、大切なことばがある。

作家・町田貞子さんの著書の中に出てきた、「時間は命の時間」という言葉だ。

「切迫早産で一ヶ月間入院していたことがあるんです。ベッドの上で点滴に繋がれながら、ただただ時間が過ぎていく。家に帰って家族と過ごしたり、自由に使える時間がどれだけかけがえのないものか、心から実感しました」

時間は命の時間だからこそ、

“探しもの”に使っていた時間を、家族との時間に変える。

“ごちゃごちゃした空間”に吸い取られていた気力を、自分のために使えるようにする。

「片づける」という行為の先に、“どう生きたいか”がある。

自分が”広められる”こと

これからの事を伺うと、「子育て中のママたち」と繋がっていきたい、と答える。

「仕事と子育てと家事で本当に大変なママさんたちに、整理収納の知識を伝えることで、

少しでも暮らしが楽になり、家族とのコミュニケーションが円滑になれば最高だと思っています。」

これまでの経験や失敗、更年期や介護の経験も含め、

ママさんたちが未来を見通せるようなアドバイスができれば嬉しい、と話す。

また、将来的には、男性にも整理収納の価値を理解してもらい、

夫婦で協力して暮らしやすい家を築く手助けができればと考えている。

そんな玉城さんの今年のテーマは「広げる」「広がる」。

整理収納の考えをより多くの人へ届けたいと、ブログやSNSの発信にも力を入れ、日々発信を続けている。

暮らしを整えることは、心を整えること。

家に帰ったら、まずはひとつ。気になる引き出しを整えてみたくなる——

玉城さんと話すと、人生をより豊かにする為の”きっかけ”を与えてくれる。