文字の形に宿る「個性」を追求し、型に囚われない表現で人々の心を掴む筆文字アーティスト。

誰かの基準に合わせることをやめ、自分の「好き」を貫き通した半生は、まさに枠を壊し、「自分だけの字」を見つける旅だった。

モヤモヤしていた原点

子どもの頃は、文字をきれいに書くのが好きな子だったという。

文字の意味や由来にはあまり興味がなかったんだそう。ただ、その文字の「形」が好きだった。

大学時代には「将来何になりたいか」の答えが出なかったという。

ただ、石川さんの頭の隅には「何かをやりたい」、という思いがずっとあった。

その後、社会人として企業に勤めるも、合わないと感じる事が多くあったそう。

どこかで辞めたいと思いつつも、次に何をすればいいのか、その「確信」もなくて、モヤモヤしていた。

「崩れた文字」が教えてくれたこと

そんな石川さんを大きく変えたのが、「筆文字」との出会い。

きっかけは、SNSで見かけた親戚が書いた文字。

世間で言う、かっこいい「きれいな字」ではなく、

ちょっと崩れているんだけど、「なんか違う」「味がある」と感じた。

そこから筆文字の世界に魅了された石川さん。

すぐに習いに行こうと調べたが、当時は教えている場所がなかった。

ならばと、独学でいろんな人の書き方を参考にしつつ、研究していく内に今のスタイルに辿り着く。

封印していた自身の「好き」の解放

そんな石川さんは、実は、アームレスリングの全日本大会に出場した経験が。

元々、学生時代も足が速く、陸上のスカウトを受けたこともあったという。

「昔から力強さを持っていたのですが、女性として「強い」ことは恥ずかしいと思って、

自分の力を「封印」していた時期があるんです。」

ある時、奇跡的にアームレスリング協会の理事長に出会い、握手をした石川さん。

その場で「試合に出ろ」と言われ、そのまま大会に出場、優勝したというから驚きだ。

今振り返ると、この経験があったからこそ、

「自分の強みを活かすことで、周りに楽しさを広めることができる」という確信に繋がった。

アームレスリングも、筆文字も”面白いから”広めたい。そんな気持ちがあると言う。

「私の字は普通だ」何年も続いた自己否定

現在は書き始めて10年になる石川さん。でも、実は何年も自分の字はずっと「普通だ」と思っていた。

また、筆文字の活動を始めようとした当初、家族からの反対もあった。「やりたい」と言うだけでは伝わらない。

この壁を越えるためには、目に見える実績を見せ続けるしかないと思った。

そこからは、居酒屋の看板やのぼりなど、形として残る仕事をこなしていくことで、次第に応援してくれるように。

そんな時期、あるイベントに参加した石川さん。

来場者の誰かがSNSにイベント風景を投稿。

そこに映り込んだ筆文字を見た方から、「この人の字が好き、会いたい」と言ってもらえた。

その方がのちに、石川さんの初めての生徒になったという。1つの投稿が教室スタートのきっかけに変わった。

そこからは「私の字っていいんだ」と、自分で自分を認められるように。

「この字を書けるのは多分私しかいない」。これこそが、私独自の「強み」だと気づく。

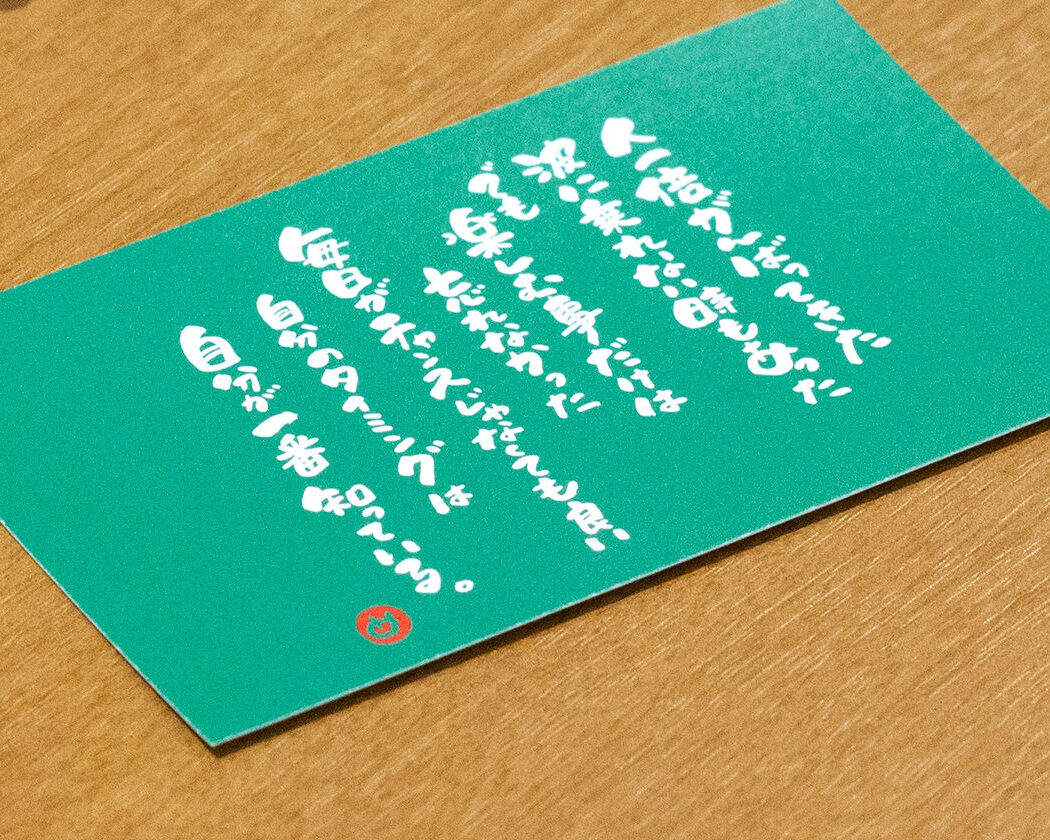

創作のルールは「見守り」と「破壊」

筆文字教室やイベントで、先生の立場としている時、

大切にしているのは、生徒さんの「オリジナル」を引き出すこと。

例えば、子ども向けのワークショップでは、あえて「そっと見守って」いる。

あまり口出しをしてしまうと、その子が持っている本来の作品が生まれないと思うから。

そして、字を崩して書くということは、今までの「枠」を外すこと。

特に、小さい頃から「文字はきれいに」と教えられてきた世代にとっては、「崩す」ことは「破壊」に近い。

若干プライドや見栄が崩れる感覚もあるという。

だからこそ、「最終的に自分本来の文字を大切にしてほしい」と伝えている。

未来へ繋ぐ「崩し文字」の価値

今後の目標を聞くと、

”筆文字”を学校の授業の一環として広めたい、とのこと。

「きれいな字」の指導はもちろん大切であるが、

字が上手くないと悩んでいる子どもたちにも、「崩した字」や「味のある字」という世界があることを知ってほしい。

文字や絵などの表現が苦手でも、「とりあえず書いていいんだよ」と言えるような、

自由な場、矯正されない場も必要だと感じている。

気持ちや思いを文字にして形に残すことは、自己肯定感やコミュニケーションにも繋がる。

「何がしたいか、何が作りたいか」。

きっと楽しいところにみんな集まってきてくれる。そう信じて、今日も目の前の「楽しい」を積み重ねていく。